Schnippschnapp Liebe und Gemeinschaft

Das Schnippschnapp zum Thema Liebe und Gemeinschaft dreht sich um Fragestellungen der theoretischen Philosophie (rote Farbtöne) und der praktischen Philosophie (grüne Farbtöne).

Die praktische Philosophie befasst sich mit moralischem und politischem Handeln sowie Fragen zu Freiheit, Verantwortung oder beispielsweise dem guten Leben. Ethische Aspekte werden somit der praktischen Philosophie zugeordnet.

Die theoretische Philosophie hingegen untersucht die Art und Weise, wie der Mensch denkt, fühlt, argumentiert und erklärt. In diesem Bereich werden Fragen hinsichtlich der menschlichen Ideen von Natur und Bewusstsein geklärt.

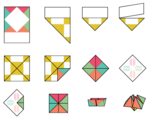

Spielanleitung

Eine Vorlage für den Bogen mit Fragen, Beispielantworten und einer detaillierten Faltanleitung findet sich hier.

Ist das Schnipp-Schnapp einmal gefaltet, kann es los gehen:

- Wähle eine Zahl zwischen 1 und 8

- Die gewählte Zahl führt zu einer Frage im Schnipp-Schnapp

- Versuche diese zu beantworten

- Klappe das Schnipp-Schnapp auf, um den Antwortvorschlag zu überprüfen

- Diskutiere die Antwort mit anderen, überzeugen dich diese?

- Unten findest du erweiterte Antworten zu den jeweiligen Fragen aus dem Spiel.

Die unterschiedlichen Helligkeitsstufen der Fragen weisen auf verschiedene Schwierigkeitsstufen hin: Je dunkler die Frage, desto mehr philosophisches Vorwissen wird vorausgesetzt. Aber keine Angst: Keine der Fragen ist so schwierig, dass man sie nur nach einer klaren philosophischen Spezialisierung beantworten könnte.

Weiterführende Antworten zu den Fragen:

- Weshalb ist nur eine Liebe, die sich über die Zeit hinweg wandelt, wahre Liebe?

- Wieso liebe ich mein Gegenüber nicht mehr, wenn er/sie sich stark ändert?

- Wodurch zeichnet sich blindes Vertrauen aus?

- Inwiefern ist es vernünftig, zu vertrauen?

- Wie lässt sich die Bevorzugung der eigenen Kinder rechtfertigen?

- Weshalb führt Liebe zu ungerechter Parteilichkeit?

- Muss man dem Partner gleich viel geben, wie man von ihm bekommt?

- Weshalb ist Liebe nicht per se moralisch?

Was hat die Philosophie überhaupt zum Thema Liebe zu sagen, wenn es sich dabei doch um eine höchstpersönliche Angelegenheit handelt, welche individuell unterschiedlich erlebt wird?

Tatsächlich spielt das menschliche Leben „eine Sonderrolle als Gegenstand des Nachdenkens“ (i), weil es von Person zu Person unterschiedlich gelebt wird. Philosophisch lassen sich mehrere Beschreibungsarten unterscheiden: Erstens beziehen sie sich auf die Handlungen der Menschen und befassen sich mit den Entscheidungen (sowie auf die Gerichtetheit dieser auf ein Gegenüber, sog. Intentionalität) und somit auch mit den moralischen Bezugspunkten der Handlungen. Zweitens werden auf Grund des Selbstbezugs bewusstseinsphilosophische Aspekte untersucht oder drittens, sprachtheoretische. Letztere Aspekte gewinnen ihre eigene Wichtigkeit durch die sprachliche (Selbst-)Interpretation der menschlichen Erfahrungen. (ii)

Die Liebe wirft zwei philosophische Lebensfragen aus den Bereichen der personalen Identität und auch aus der Sozial- und Moralphilosophie auf. Der Schweizer Philosophie Professor Dieter Thomä schreibt hierzu: „Beide ergeben sich aus der schlichten Grundstruktur der Liebe: Sie ist ein Gefühl oder eine Ansammlung von Gefühlen, und sie richtet sich auf einen Gegenstand, zuvörderst auf einen anderen Menschen. Über die Liebe nachzudenken heisst dann erstens: über sich selbst nachzudenken, also über das Verhältnis von Gefühl und Rationalität, den Stellenwert von Gefühlen für die personale Identität, die Eigenart menschlicher Freiheit. – Zweitens geht es in der Liebe um eine (besondere) Beziehung zwischen Menschen: Nachzudenken ist also die Hinwendung zum Anderen, die Art, wie man sich ein Bild von ihm macht, die Erwartungen und Risiken, die bei Beziehungen zwischen Menschen überhaupt im Spiel sind, und über den Stellenwert der Liebe für die Moral.“ (iii)

Weiterführende Antworten

Weshalb ist nur eine Liebe, die sich über die Zeit hinweg wandelt, wahre Liebe?

Nur das Zusammenspiel zweier Personen über die Zeit hinweg kann erklären, weshalb Liebe nicht einfach kommt und geht. Der Wandel der Personen geht einher mit dem Wandel der Liebe. Gleichermassen beeinflusst das sich ändernde Liebesverhältnis die Persönlichkeiten.

Die amerikanische Philosophin Amélie Oksenberg Rorty (*1932) schrieb hierzu: „Es gibt eine Art Liebe – und für manche gilt sie vielleicht allein als wahre Liebe –, die gerade deshalb zeitgebunden ist, weil sie ihr Objekt nicht (auf ach so wunderbare Weise) starr bezeichnet. In ihren Einzelheiten wechselt eine solche Liebe mit jeder Veränderung bei den liebenden Partnern. Diese Liebe könnte man „dynamisch permeabel“ nennen. Sie ist permeabel [durchlässig], sofern der Liebende sich durch sein Lieben und durch die wahrheitsgetreue Wahrnehmung seiner Geliebten, seines Freundes oder seiner Freundin verändert. Permeabilität verhindert, dass die Liebenden Veränderungen gegenüber unempfindlich sind und auf diese Weise die Beständigkeit einfach zu sichern suchen. Die Dynamik besteht darin, dass jede Veränderung neue Veränderungen sowohl im Liebenden als auch in der Interaktion mit seinem Partner hervorruft. Durch die Liebe verwandelt, nimmt der Liebende das Objekt seiner Liebe auf neue Weise wahr und liebt es auf neue Weise. Die Dynamik verhindert, dass die Liebe eingegrenzt bleibt und die Liebenden sich derart einfach der Beständigkeit vergewissern: Die Veränderungen, die durch eine solche Liebe hervorgerufen werden, neigen dazu, sich im Charakter eines Menschen zu verzweigen; sie bleiben nicht auf jene Bereiche beschränkt, auf die sich die Aufmerksamkeit des Liebenden zunächst unmittelbar konzentriert hatte.“ (iv)

Wenn also beispielsweise Philipp durch seine Freundin Tina, welche im Orchester Geige spielt, ein neues Flair für klassische Musik entwickelt, könnten seine neuen Interessen Konsequenzen für seine eigene Persönlichkeit haben: Bevor er Tina kannte, traf er sich mit seinen Hardrock-Freunden zur Jam-Session, nun geht er mit einem neuen Bekanntenkreis zur Oper.

Wieso liebe ich mein Gegenüber nicht mehr, wenn er/sie sich stark ändert?

Wenn die Liebe an spezifische Eigenschaften einer Person gebunden ist, zerfällt diese, wenn die „geliebten“ Eigenschaften wegfallen. Dabei handelt es sich um eine unpersönliche Liebe, die auf alle Personen zutrifft, welche über diese Eigenschaften verfügen. Gemeinsame Erlebnisse können jedoch persönliche Aspekte schaffen.

Der Schweizer Philosophie Professor Dieter Thomä betont in der Einleitung seines Werks „Analytische Philosophie der Liebe“, dass das Individuelle selbst zum Problem wird, wenn von Liebe die Rede ist: „Es stellt sich die Frage, ob es wirklich diese Person ist, die man liebt, oder nur bestimmte Eigenschaften, die auch von ihr abzulösen und genauso gut an anderen zu finden wären; und diese Frage wirkt beunruhigend.“ (v)

Liebst Du mich nur wegen meiner blonden Haare und gar nicht um meiner selbst willen? Um welche Eigenschaften geht es, wenn wir unser Gegenüber lieben oder geliebt werden wollen?

Wir erleben im Alltag eine Reihe von psychischen Haltungen, wie beispielsweise Liebe oder Sehnsucht, welche bedingt durch den Charakter des Gegenübers und bedingt durch den eigenen Charakter sowie durch das Zusammenspiel dieser beiden eine ganz spezifische, individuelle Form annehmen. (vi) Diese psychischen Haltungen sollen sich „auf die Person selbst“ beziehen und nicht nur einer spezifischen Eigenschaft, wie zum Beispiel den blonden Haaren, gelten. Hier fragt sich nun einerseits, wie es um die Beständigkeit „dieser Person selbst“ steht und andererseits um die Beständigkeit der Interaktionen zwischen den beiden Menschen. Wenn es um den Fortbestand einer Liebe geht, lässt sich auch zwischen der Konstanz (im Sinne von Beständigkeit) sowie der Kontinuität (im Sinne der andauernden Interaktion) unterscheiden. Die Philosophin Amélie Rorty schreibt dazu: „Wenn eine Liebe beständig und dauerhaft ist, bleibt sie auch erhalten, wenn sich in den Wesenszügen des Partners etwas ändert, ja sogar, wenn sich in denjenigen Zügen etwas ändert, die zunächst die Liebe geweckt haben und ihr Hauptbezugspunkt gewesen sind. Diese Beständigkeit wird nur auf einer sehr allgemeinen Ebene gesichert: sie richtet sich an dieselbe Person, und die Bindung bleibt im grossen und ganzen gleich. (…) Aber eine solche Allgemeinheit wird kaum geeignet sein, denjenigen in Sicherheit zu wiegen, der sich fragt, ob er denn noch liebt, wenn wenig von dem, wonach er sich sehnt oder was er tut, gleich geblieben ist.“ (vii)

Wodurch zeichnet sich blindes Vertrauen aus?

Vertrauen, das ohne Gewissheit über die Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers zustande kommt, kann nur unter gewissen Umständen vernünftig sein: beispielsweise, wenn eine Situation ein „ganz oder gar nicht“ an Vertrauen verlangt oder es schlichtweg unmöglich ist, an Gewissheit zu gelangen.

Das Phänomen des Vertrauens in eine eindeutige Definition zu fassen, ist von grossen Schwierigkeiten belastet. Dominique Künzle schreibt dazu: „Zwar ist es unumstritten, dass Vertrauen eine Art von mentalem, psychischem Zustand, Prozess, allenfalls eine Disposition von Lebewesen ist. Aber damit hört die Klarheit bereits auf: Sind die Bedingungen der korrekten Zuschreibung von Vertrauen an eine Person (rein) subjektiv, so dass eine Person jederzeit die Autorität hat, zu entscheiden, ob sie nun jemandem vertraut oder nicht? Ist entscheidend an Vertrauen sogar eine bestimmte, subjektive emotionale Komponente, eine Art, wie es sich anfühlt, jemandem zu vertrauen? Das scheint zunächst intuitiv naheliegend, weil wir Vertrauen als eine subjektive Befindlichkeit aufzufassen pflegen. (…) Ist Vertrauen ein zeitlich gut zu lokalisierender und begrenzter mentaler Zustand oder Prozess? Ist es sprachlich jemals angemessen, den Beginn eines bestimmten Vertrauens auf 18.17 Uhr zu legen (…)? Ist Vertrauen kontrollierbar, so dass wir uns entscheiden können, es zu starten, beenden, verstärken, schwächen? Können wir wenigstens darum kämpfen, wenn wir fühlen, wie es schwindet? Gegen diese Tendenzen, Vertrauen als eine Art innerer Zustand oder Prozess aufzufassen, sprechen Vertrauenszuschreibungen, die sich über längere Zeiträumen hinziehen. Hier bietet sich eine dispositionale Analyse an, gemäss der sich dieser Vertrauensverlust weniger als Abwesenheit eines inneren Zustands, sondern eher als Änderung in Gewohnheiten, Handlungs- und Denkweisen, allenfalls Gefühlskonstellationen, Stimmungen auszeichnet.“ (viii)

Inwiefern ist es vernünftig, zu vertrauen?

Vernünftige Entscheidungen basieren grundsätzlich auf Wissen. Dies ist bei Vertrauenssituationen nicht gegeben. Wenn es gute Gründe gibt, dem Gegenüber zu vertrauen, wäre es irrational, dieser Person nicht zu vertrauen. Dies auch, wenn die Verletzlichkeit durch einen möglichen Vertrauensbruch bestehen bleibt.

Anette Baier prägte den folgenden Gedanken: „Es waren die Kriminellen, nicht die Philosophen, die eine Expertise für die verschiedenen Formen des Vertrauens entwickelt haben.“ (ix)

Dies bedeutet ferner: „Das Vertrauen, das sich auf das Wohlwollen einer anderen Person verlässt, auch wenn es möglicherweise ein minimales Wohlwollen ist, kontrastiert mit den Arten, sich auf die Reaktionen oder Einstellungen anderer zu verlassen, die vom Komiker, vom Inserenten, vom Erpresser, vom erpresserischen Entführer und vom Terroristen zu Schau gestellt werden, die ja alle von den Einstellungen und Reaktionen anderer abhängig sind, um bei ihren Handlungen Erfolg zu haben. (…) Die Nachbarn Kants, die seine regelmässigen Gewohnheiten wie eine Ersatzuhr für ihre weniger präzisen Uhren behandelten, wären vielleicht zu einer gewissen Enttäuschung berechtigt gewesen, wenn er an einem Tag länger geschlafen hätte, aber er hätte sie damit nicht hängen gelassen und noch weniger ihr Vertrauen verraten. Wenn ich einer anderen Person vertraue, dann bin ich von dem Wohlwollen abhängig, das sie mir entgegenbringt. (…) Hängt man vom Wohlwollen eines anderen ab, dann ist man notwendigerweise verletzbar mit Blick auf die Grenzen des Wohlwollens. Vertraut man anderen, dann räumt man ihnen die Gelegenheit der Verletzung ein und zeigt sich sogleich zuversichtlich, dass sie diese Gelegenheit nicht nutzen werden. Ein vernünftiges Vertrauen muss nach guten Gründen für eine solche Zuversicht suchen oder darf zumindest nicht über gute Gründe verfügen, die schlechten Absichten oder Gleichgültigkeit auf Seiten der anderen anzeigen. In dieser ersten Annäherung steht das Vertrauen also für die akzeptierte Verletzbarkeit durch die möglichen, aber nicht erwarteten schlechten Absichten (oder die Abwesenheit wohlwollender Absichten), deren Ziel man ist.“ (x)

Wie lässt sich die Bevorzugung der eigenen Kinder rechtfertigen?

Einerseits durch die besondere soziale Rolle der Elternschaft, welche eine spezifische Verpflichtung mit sich bringt. Andererseits sind Eltern durch ihre Nähe in der Lage, ihren Kindern effektiver zu helfen als Anderen. Auch ist es die elterliche Liebe, welche die Entwicklung von Lebenssinn und Selbstwertgefühl beim Kind ermöglicht.

Unsere Intuition ist es, dass Eltern besondere Verpflichtungen gegenüber ihren Kindern haben. Es scheint selbstverständlich zu sein, dass Eltern ihre Kinder lieben und beschützen sowie für ihre medizinische Versorgung, Bildung etc. verantwortlich sind. Der chinesische Philosoph Mo Tzu (470 bis 391 v. Chr.) lehrte hingegen, dass allumfassende Liebe alle menschlichen Beziehungen gleichermassen zu durchdringen hätte und die Verpflichtungen gegenüber der Menschheit nicht niedriger zu gewichten seien als gegenüber der Familie. „Parteilichkeit muss durch Universalität ersetzt werden.“ (xi)

Der Philosoph James Rachels schreibt in seinem Aufsatz „Eltern, Kinder und die Moral“ dazu: „In seiner allgemeinsten Form ist das Problem folgendes. Als moralisch Handelnde können wir kein Wunschkonzert veranstalten und nach dem gehen, was uns am liebsten ist – zumindest nicht gemäss der Konzeption von Moral als Unparteilichkeit. Als Eltern gehen wir aber danach, was uns am liebsten ist. Die Elternliebe ist ganz und gar parteiisch. Und wir sind überzeugt, dass daran nichts falsch ist. Tatsächlich meinen wir sogar, dass mit Eltern, die nicht von Grund auf parteiisch sind, wenn es um ihre Kinder geht, irgendetwas nicht stimmt. (…) Es gibt offensichtlich drei Ansätze zur Lösung unseres Problems: Erstens könnten wir die Idee der Moral als Unparteilichkeit ablehnen; zweitens könnten wir die Idee besonderer Elternpflichten verwerfen; und drittens könnten wir versuchen, ein Verständnis der beiden Vorstellungen zu finden, bei dem sie vereinbar wären.(xii)

Weshalb führt Liebe zu ungerechter Parteilichkeit?

Die moralische Forderung nach Gleichbehandlung stösst sich an der Bevorzugung des oder der Geliebten. Aber nicht jede Ungleichheit wiegt gleich schwer: Erst wenn die Bevorzugung zur Verletzung von menschlichen Grundbedürfnissen (Selbstbestimmung, Gesundheit usw.) führt, handelt es sich um ein moralisches Problem.

Steht Liebe im Gegensatz zu Gerechtigkeit? Ist Liebe eine Bedrohung für Gerechtigkeit oder ist Gerechtigkeit eine Bedrohung für die Liebe? Folgt man dem Humanismus, sind die Ungleichheiten, welche durch Liebe entstehen, kein moralisches Problem, insofern sie nicht das würdevolle Leben anderer Menschen verunmöglichen. Was ist aber der Unterschied zwischen Rassismus und Liebe, wenn es sich bei beiden um Arten von Bevorzugungen handelt? Wie lässt sich Rassismus ethisch verurteilen, wenn Ungleichheit nicht wichtig ist?

Die Basler Professorin Angelika Krebs beantwortet dies folgendermassen: „Der Humanismus kann Diskriminierung moralisch verurteilen, und zwar als Verletzung des Grundrechts aller auf volle soziale Zugehörigkeit. Diskriminierung schafft eine Werthierarchie von Menschensorten und grenzt bestimmte Gruppen von Menschen als zweitklassig aus der Gesellschaft aus. Liebe dagegen schafft keine solche Werthierarchie. Sechs Elemente von Diskriminierung lassen sich unterscheiden.

Diskriminierung ist:

- eine Ungleichbehandlung,

- die mit Nachteilen verbunden ist,

- die ohne guten Grund erfolgt,

- die auf eine bestimmte (dauerhafte und/oder identitätsstiftende) Gruppe abstellt,

- die diese Gruppe abwertet,

- die kollektiv geschieht.“ (xiii)

Vor allem der dritte Punkt „ohne guten Grund“, aber auch die Kriterien 4–6 schlagen in Bezug auf die durch Liebe bedingte Bevorzugung fehl. Krebs schlussfolgert daraus: „Liebe ist ein guter Grund für Bevorzugung, nicht weil wir einen guten Grund hätten, genau diese Person zu lieben, sondern weil Liebe ein wesentlicher Bestandteil unseres guten Lebens ist. Auch die folgenden drei Punkte scheinen auf Bevorzugung aus Liebe nicht zuzutreffen. Liebe bezieht sich auf ein Individuum und nicht auf eine Gruppe. Liebe wertet nicht alle anderen, die man nicht liebt, ab. Und Liebe geschieht nicht kollektiv, sondern jeder liebt einen anderen (hoffentlich!). Liebe ist also nicht per se parteilich in einem schlechten Sinn.“ (xiv)

Muss man dem Partner gleich viel geben, wie man von ihm bekommt?

Ob Aristoteles oder Kant, die allermeisten Liebeskonzeptionen sind dialogisch zu verstehen. Nur eine Gleichheit des Gebens und Nehmens stellt das Zusammenwirken zweier Personen in eine Symmetrie, welche den Zündstoff des gelingenden, engen Miteinanders ergibt.

Wie steht es aber um die Symmetrie, wenn der eine die andere Person mehr liebt und auch mehr geben will? Auch die elterliche Liebe scheint nicht in dieses Konzept zu passen. Oder geht es eher um den möglichen Missbrauch, also einer Instrumentalisierung des Partners?

Angelika Krebs schreibt bezüglich der dialogischen Konzeption: „In einer Gemeinschaft instrumentalisiert man den anderen nicht, sondern betrachtet ihn als jemanden, der zusammen mit einem selbst zu dem jeweiligen gemeinschaftlichen Zweck beiträgt. Man betrachtet ihn als Partner, als Mitspieler im Team. Es eröffnet sich damit eine (…) Möglichkeit, die für Liebe konstitutive Überwindung des Egoismus zu denken: nicht als Einswerdung, nicht als Füreinander, sondern als Miteinander; nicht als Fusion, nicht als Altruismus, sondern als „Kommunismus“.“ (xv)

Das Beharren auf dem Element der Wechselseitigkeit sowie dem Explizitsein dieser scheinen als Bedingungen für eine Liebe als Lebensgemeinschaft: „Denn damit zwei etwas miteinander tun, müssen beide dazu beitragen, und dies muss beiden auch bewusst sein.“, (xvi) so Krebs. „Das aristotelische „um des anderen willen“ steht nach dieser Lesart zum einen für die für jede Gemeinschaft (ob des Nutzens, der Lust oder der Tugend) konstitutive Überwindung des Egoismus, die noch einmal eine andere Stufe erreicht, wenn das Gemeinschaftliche um des Gemeinschaftlichen willen verfolgt wird. Zum anderen steht es – nur in der auf Tugend basierenden Freundschaft und Liebe – für den Bezug auf das Wesen des anderen. Ob zusätzlich zu dem kommunistischen Element ein altruistisches Element jede Freundschaft oder Liebe kennzeichnet, etwa aus einer dem Menschen natürlichen Dankbarkeit für die Erfahrung guter Gemeinschaft, wird in dieser Lesart zu einer nebensächlichen Frage. Denn tragend für Freundschaft und Liebe ist das Miteinander.“ (xvii)

Weshalb ist Liebe nicht per se moralisch?

Moral kann im Gegensatz zu Liebe komplett unemotional sein. Zudem ist die Zuwendung von Liebe etwas, was den Liebenden selbst glücklich stimmt. Dieser liebt sein Gegenüber nicht aus dem Grund, weil der Andere danach verlangt oder es braucht. Somit handelt er für sich selbst, weshalb der Liebe nicht per se ein moralischer Wert zukommt.

Bei Angelika Krebs liest man, es liesse sich argumentieren, „dass Liebe wie Moral das Wohl anderer um ihrer selbst willen befördert beziehungsweise den anderen als autonomen Partner im gemeinsamen Handeln und Fühlen anerkennt und der Unterschied zwischen Moral und Liebe nur darin liegt, dass es bei Liebe um einen anderen geht, bei Moral um alle anderen. Liebe wäre sozusagen ein erster Schritt aus dem Egoismus hinaus auf die Moral zu. (…) Doch sind die Unterschiede zwischen Liebe und Moral zu gross, um der Liebe einen moralischen Heiligenschein zu verleihen oder die Moral in der Liebe für überflüssig zu erklären. Drei Gründe hierfür seien genannt:

Erstens ist Liebe Teil des eigenen Glücks. (…) Zum Zweiten geht Liebe mit der Gefahr schlechter Parteilichkeit einher, mit einer die moralischen Rechte anderer missachtenden Abschottung nach aussen. (…) Drittens: Liebe kann die moralischen Rechte des Geliebten verletzen. (…) Es bedarf der moralischen Gründe, Pflichten und Einstellungen gerade in der Liebe, wo so viel für uns auf dem Spiel steht und die Versuchung, bei Enttäuschung, ob tätlich oder nur seelisch, zuzuschlagen, besonders gross ist. (xviii)

Gibt es denn moralische Regeln, welche speziell in der Liebe gelten? Krebs verneint dies: „Zunächst einmal gelten in der Liebe die gleichen moralischen Regeln wie überall sonst auch. Man darf einen Geliebten nicht unterdrücken, etwa aus Angst vor dem Verlassenwerden, oder ausbeuten, etwa weil die eigene Karriere dies „verlangt“, oder schlagen, etwa aus Verzweiflung über einen Verrat. Liebesspezifische moralische Regeln ergeben sich aus der Konkretisierung allgemeiner moralischer Regeln für den Anwendungsfall. Einschlägig ist hier zum Beispiel die Pflicht für Hilfe in Notfällen, die nur durch die Nähe der Beziehung erfahrbar werden, wie Depression oder Sucht in ihren Anfangsphasen, oder die Pflicht zur Ehrlichkeit oder zur Einhaltung eingegangener Kooperationspflichten.“ (xix)

Literaturhinweise

i Dieter Thomä (Hrsg.), Analytische Philosophie der Liebe, mentis Paderborn, 2000, ISBN 3-89785-300-0, S. 8

ii Ebenda

iii Ebenda, S. 10

iv Amélie Rorty, Die Historizität psychischer Haltungen, in: ebenda, S. 180

v Dieter Thomä (Hrsg.), Analytische Philosophie der Liebe, mentis Paderborn, 2000, ISBN 3-89785-300-0, S. 9

vi Vgl. Amélie Rorty, Die Historizität psychischer Haltungen, in: ebenda, S. 175

vii Ebenda, S. 178-

viii Dominique Künzle, Weiss er wovon er spricht? Vertrauen in das Wissen anderer, in: Vertrauen, Hrsg. Wolfgang Rother, Schwabe Verlag Basel, 2015, ISBN 978-3-7965-3451-5, S. 45-46

ix Annette Baier, Vertrauen und seine Grenzen, in: Vertrauen, Hrsg. Martin Hartmann, Campus Verlag Frankfurt, 2001, ISBN 3-593-36735-1, S.42

x Ebenda, S. 43

xi Yu-lan, A short history of chinese philosophy, new york, 1960, S. 36

xii James Rachels, Eltern, Kinder und die Moral, in: Von Person zu Person, Hrsg. Axel Honneth und Beate Rössler, Suhrkamp Frankfurt am Main, 2008, ISBN 978-3-518-29356-0, S. 256-257

xiii Angelika Krebs, Zwischen Ich und Du, Suhrkamp Berlin, 2015, ISBN-978-3-518-29663-9, S. 76

xiv Ebenda

xv Ebenda, S. 38

xvi Ebenda, S. 39

xvii Ebenda

xviii Angelika Krebs, Ethik der Liebe, in: Was ist ein moralisches Problem?, Hrsg. Herwig Grimm, Verlag Karl Aber Freiburg im Brsg., 2012, ISBN 978-3-495-48508-8, S. 208-210

xix Ebenda, S. 211