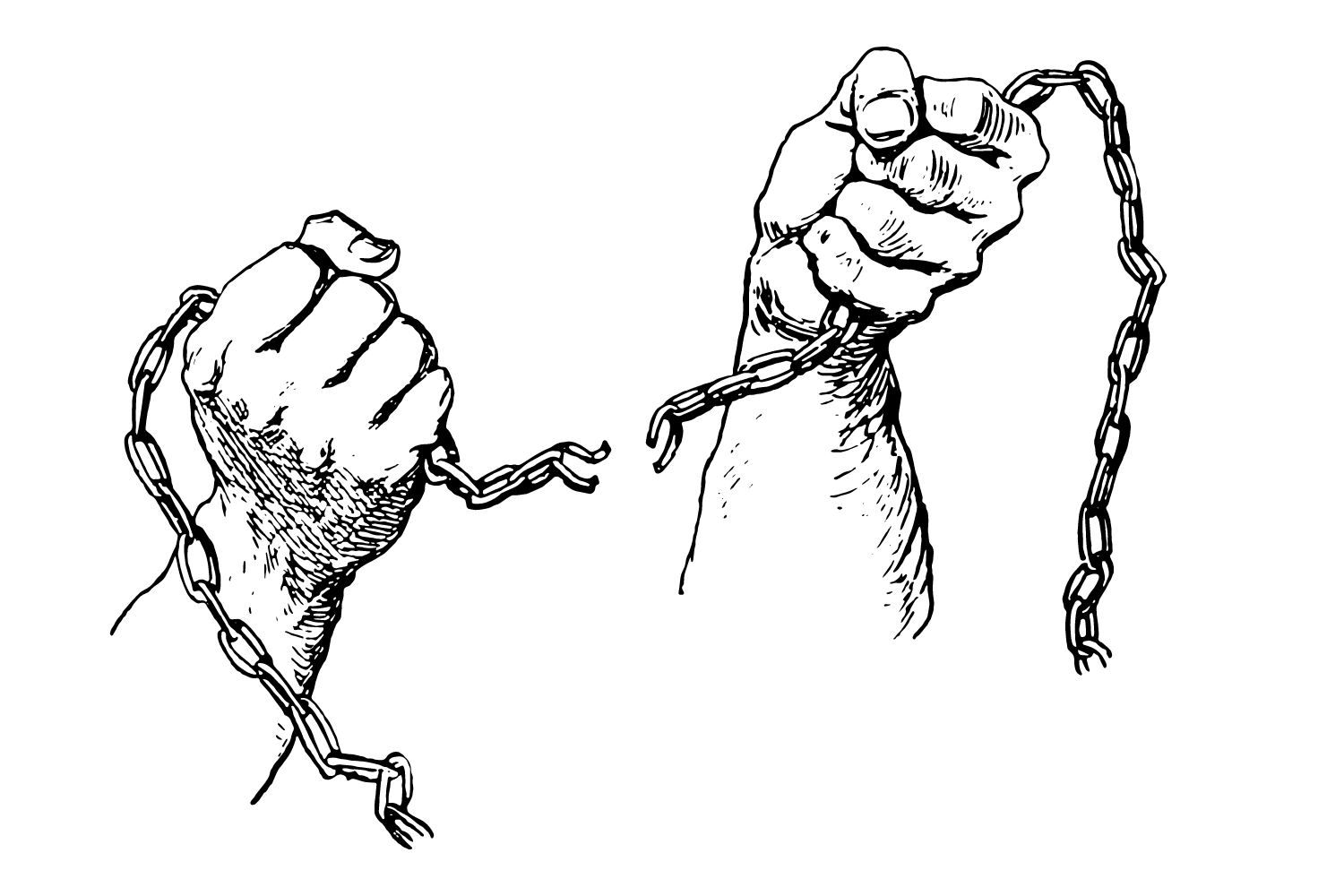

Das höchste Gut unseres Zeitalters, der Moderne, ist die Freiheit. Trotzdem erklärt einer der grössten Denker der Moderne, Jean-Jacques Rousseau: «Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.» Wie sieht es heute aus, zwei bis drei Jahrhunderte nach der Epoche der Aufklärung und mehr als 200 Jahre nach der Amerikanischen und der Französischen Revolution? Zunächst aber die Vorfrage: Was denn ist Freiheit?

Freiheitsphänomene gibt es in irritierender Fülle. Ordnen lassen sie sich entlang der Unterscheidung einer negativen und einer positiven Freiheit. Die negative Freiheit, die «Freiheit von», besteht in der Unabhängigkeit von Zwang und Bevormundung. Die positive Freiheit, die «Freiheit zu», meint die Fähigkeit, selber Ziele zu setzen und Mittel zu wählen, Ziele und Mittel, die ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen erlauben. Die negative Freiheit kann durchaus in die positive übergehen. Ein Volkslied nennt die Gedanken frei, weil sie unzensiert nach Lust und Laune vagabundieren dürfen. Diese Ungebundenheit geht dort in positive Freiheit über, wo man eigene Gedankenwelten schafft, Gedankenwelten, die sich von den Zwängen der Aussenwelt frei machen.

Wer beim Nachdenken über die Freiheit nur Vorteile sieht, ist naiv. Denn Freiheit, zumindest die personale Freiheit, gibt es nicht ohne zwei gravierende Nachteile.

Wo früher Vorgaben das Entscheiden bestimmten, darf man heute seine eigene Wahl treffen.

Den ersten Nachteil breitet der Schriftsteller Jonathan Franzen vor uns aus. Von seinem Roman unter dem Titel «Freedom» erwartet man ein Loblied auf die Freiheit. Diese Erwartung wird zutiefst enttäuscht. Ohne Zweifel erleben wir eine immer noch nicht abgeschlossene Liberalisierung. Wo früher Vorgaben das Entscheiden bestimmten, darf man heute seine eigene Wahl treffen. Das erscheint zunächst einmal als purer Vorteil. In Wahrheit ist das Wählen vom Dürfen ins Müssen umgeschlagen, was, zeigt Franzen, die Freiheit zu einem Schrecken pervertieren kann. Jeder kann die Erfahrung bestätigen. Man muss sich entscheiden: für ein Smartphone, für ein Auto, für einen Beruf, für einen Lebenspartner. Die Grausamkeit: Nach den Entscheidungen steht man nicht selten unglücklicher da als zuvor. Darin liegt der erste, kleinere Preis der Freiheit: im Entscheiden-Müssen, ohne zu wissen, ob die Entscheidungen zum eigenen Glück beitragen. Dafür braucht es nämlich Dinge, die ausserhalb der Freiheit liegen, etwa eine Tätigkeit, in der man mit Leib und Seele aufgeht, ferner Freundschaft, Partnerschaft und Liebe.

Hinzu kommt ein grösserer, für manche sogar zu grosser Preis: Freiheitswesen sind zum Missbrauch der Freiheit fähig, bis hin zur radikalen Perversion der Freiheit, zum Bösen. Eine zu Missbrauch und Perversion unfähige Freiheit ist nicht denkbar. Im Gegenteil lässt Freiheit die Möglichkeit à la de Sade zu, also eine Libertinage, die sich über alle Konventionen hinwegsetzt, auch über alle Sitten und jeden Anstand, selbst über elementare moralische Verbindlichkeiten. Und die menschenverachtenden Diktaturen des 20. Jahrhunderts leben heute vielerorts «munter» fort.

Gefahren der Digitalisierung

Wollen wir unser Zeitalter von einer einzigen Technik her bestimmen, so besteht sie im Medium der mittlerweile alle Lebensbereiche beherrschenden Digitalisierung, mitsamt dem elektronischen Weltnetz, dem Internet. Wer keiner erfahrungsresistenten Kulturkritik erliegt, kann den vielfachen Freiheitsgewinn nicht leugnen: Wegen des Internets verlieren räumliche Entfernungen an Gewicht, Informationen werden in Sekundenschnelle ausgetauscht und Ereignisse weltweit so gut wie gleichzeitig wahrgenommen. Mit diesem technischen und sozialen Freiheitsgewinn geht ein Demokratisierungsgewinn einher. Für eine weltweit gleiche Dichte von Geräten und deren Benutzern sorgt das Netz zwar nicht, auch nicht für eine schicht- und altersunabhängige Kompetenz. Wer immer die Geräte benutzt, eine natürliche Person, ein Unternehmer oder ein Staat, wird aber gleich behandelt. Um teilzunehmen, braucht man weder Macht noch Prestige noch Reichtum.

Eine reine Freiheitsgewinn-Geschichte erlaubt die Digitalisierung trotzdem nicht: Suchmaschinen verkoppeln uns mit ungewollter Werbung. Die sozialen Netzwerke erleichtern das Mobbing und verführen zu einem elektronischen Exhibitionismus. Nicht zuletzt werden in immer mehr Lebensbereichen immer mehr Daten «nebenbei» registriert oder direkt erfragt und werden dank dem elektronischen Weltnetz für Befugte und Unbefugte verfügbar. Wegen Hackern, Spionen, aber auch Geheimdiensten und Internetunternehmen befürchten manche sogar, wir würden zu vorauseilendem Konformitätsdenken gezwungen. Zumindest dieses trifft zu: Vom Kunden der unübersehbaren Güter- und Dienstleistungswelt bis hin zum Patienten werden wir nach und nach vermessen.

Der von unseren Demokratien zu erwartende Einspruch gegen die Gefahren, die von der Digitalisierung drohen, erfolgt zögerlich, und die Kontrolle der elektronischen Grossmächte wie Microsoft, Google und Facebook erfolgt mit allzu geringem Druck und Personal. Die internationale Perspektive kommt noch hinzu: Die Überwachungsprogramme von sogenannten «befreundeten» Staaten übersteigen selbst einen grosszügig interpretierten Spielraum der Gefahrenprävention bei weitem. Viele Generationen lang waren unsere Demokratien auf ihre Überwindung der Tyrannis stolz, jetzt liefern sie ihren Souverän, die Bürgerschaft, einer teils inneren, teils äusseren «Tyrannis der Algorithmen» aus.

Die Globalisierung hat uns zu Bürgern einer gemeinsamen Welt gemacht. Ob wir es wollen oder nicht – wir sind Weltbürger, Kosmopoliten geworden. Denn ob wir an den Umwelt- und Klimaschutz oder den Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität denken, ob an den Einspruch gegen die Arroganz mancher Grossmächte, ob wir uns um einen fairen Welthandel sorgen oder um die Gerechtigkeit gegen die Kinder und Enkel und ob wir nicht zuletzt gegen den Hunger und die Armut in der Welt kämpfen – bei all diesen Aufgaben sitzen wir Menschen in einem Boot. Dieses bedarf einer gemeinsamen Steuerung. Als Minimum braucht es Rechtsverhältnisse, die nicht nur in den Einzelstaaten, sondern auch zwischen diesen herrschen. Die Menschheit benötigt daher eine Weltrechtsordnung, pointiert gesagt: eine Weltrepublik.

Globale Verbindlichkeit

Realitätsfremde Moralisten erliegen gern dem Irrglauben, wenn ihr Land, namentlich Deutschland, zumindest ihre Grossregion, die EU, nur «mutig vorpresche», werde der Rest der Welt in Demut folgen. Weder bei der Klimaschutzpolitik noch bei der Abkehr von allem Atomstrom lässt sich diese Demut beobachten. Wer sich nicht der Mühe unterzieht, global verbindliche Absprachen zu treffen, bewirkt keine der global notwendigen Veränderungen. Stattdessen schadet er dem eigenen Land oder der eigenen Staatengruppe. Dass die notwendige Weltrechtsordnung den freiheitlichen Charakter zu heben hat, liegt auf der Hand. Bei ihr, der weltumspannenden, kosmopolitischen Freiheit, wird nicht nur innerhalb der Staaten, sondern auch zwischen ihnen die Dominanz privater Gewalt gebrochen. An ihre Stelle tritt die Verbindung von Recht mit politischer Selbstbestimmung, Gewaltenteilung und der Verpflichtung auf Grundrechte.

Der erste Grundsatz kosmopolitischer Freiheit heisst globaler Föderalismus. Die allein legitime Weltrepublik ist eine in ihrer Staatlichkeit vielfach gestufte Einheit. In ihr sind wir zwar Weltbürger, aber nicht in jenem exklusiven Verständnis, das das Bürgerrecht in einem Einzelstaat ausschliesst. Ob wir primär Deutsche, Österreicher und Schweizer oder lieber Europäer sein wollen, werden wir noch zu entscheiden haben. In jedem Fall – sagt ein zukunftsfähiges Freiheitsdenken – sind wir primär das eine oder das andere und in gestufter Weise beides zusammen, und zusätzlich sind wir Weltbürger, Bürger einer föderalen Weltrepublik.

Es gibt einen zweiten Grundsatz; er besteht in einem kosmopolitischen Sparsamkeitsprinzip: «Nur so viel an globaler Ordnung wie nötig!» Danach dürfen die Einzelstaaten nicht über Gebühr entmachtet werden; denn die Weltrechtsordnung dient lediglich deren Ergänzung. Infolgedessen ist eine Maxime der Vor- und Umsicht gefragt. Sie verlangt mit sehr bescheidenen Lösungen zu beginnen, mit ihnen Erfahrungen zu machen und sich für allfällige Korrekturen offen zu halten. Das mancherorts schon erreichte Freiheitsniveau darf auf keinen Fall gefährdet werden. Denn weil bei einer die ganze Menschheit umfassenden, eben der kosmopolitischen Freiheit alle andere Freiheit mit auf dem Spiel steht, darf man sich weder einem gesellschaftlichen noch einem wirtschaftlichen Glücksspiel aussetzen.