Der Beitrag untersucht, wie Kinder im ERG-Unterricht mit der neosokratischen Methode über Glück nachdenken, und wie die Erkenntnisse interdisziplinär im Fach NMG verknüpft werden können.

1. Einleitung

Im heutigen Zeitalter gibt es nur wenige Wahrheiten, die zeitlose Relevanz besitzen und den gesellschaftlichen Strömungen trotzen. Wahrheiten, die für eine Generation Gültigkeit erlangt haben, können bei nachfolgenden Generationen an Bedeutung verlieren. Daher finden bei diesen Generationen immer wieder Aushandlungsprozesse statt, in denen Fragen zu Wahrheiten neu verhandelt werden. Um an diesen Prozessen teilnehmen zu können, ist es sinnvoll, in der Schule die Fähigkeiten zum Selbstdenken und Argumentieren zu erlernen (vgl. Thomas, 2021, S. 20). Bereits die alten Griechen widmeten sich intensiv der Suche nach Wahrheiten. Platon und Aristoteles erkannten in Thales von Milet den ersten Philosophen, da dieser sich tiefgründig mit der Wahrheit sowie mit menschlichem Denken und Handeln auseinandersetzte (vgl. Weischedel, 2016, S. 14). Auch der Lehrplan 21 in der Schweiz knüpft im Fachbereich NMG an das Selbstdenken an und fördert die Reflexion über existenzielle Grundfragen, die es den Kindern ermöglicht, über philosophische Fragestellungen nachzudenken (Lehrplan 21, 2016).

Ausgehend vom Lehrmittel „Weitblick NMG. Das Leben gestalten“ beschäftigt sich dieser Beitrag mit dem Philosophieren mit Kindern, wobei die Schülerinnen und Schüler im ERG-Unterricht angeregt werden, über das Thema Glück nachzudenken (Weitblick, 2021, S. 10f.). Mit der neosokratischen Methode nach Leonard Nelson setzen sich die Kinder in einem strukturierten Prozess mit dem Glück auseinander (vgl. Teubler, 2019, S. 32). Im Folgenden soll untersucht werden, welche Vorstellungen Kinder über Glück haben. Anhand der Ergebnisse wird zudem reflektiert, wie diese Erkenntnisse mit anderen Themenbereichen im Fach NMG verknüpft werden können, um eine interdisziplinäre Sichtweise zu fördern.

2. Erkenntnisinteressen

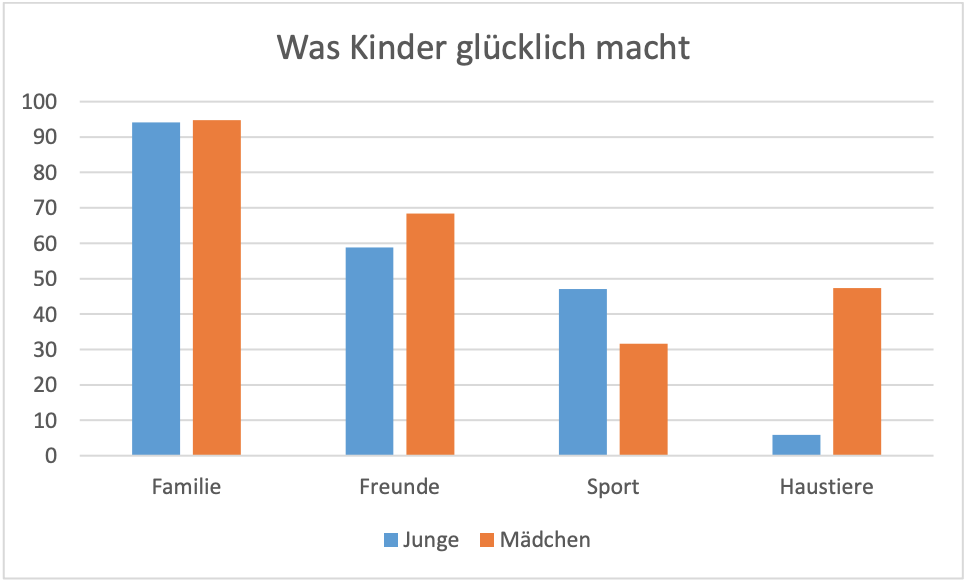

In seiner Habilitationsschrift stellte Anton Bucher vor etwa 20 Jahren fest, dass das Thema Glück in erziehungswissenschaftlichen Kreisen oft marginalisiert wird. Eine Katastrophenrhetorik liess vermuten, dass viele Kinder in der postmodernen Konsum- und Scheidungsgesellschaft beim Thema Glück erhebliche Schwierigkeiten hätten. Doch die Habilitation zeigte, dass dem nicht so ist: Viele Kinder schätzen sich selbst als glücklich ein. Psychologische Forschungen belegen, dass insbesondere „Flow“-Erlebnisse zum subjektiven Glück beitragen. Intrinsisch motivierte Aktivitäten, soziale Anerkennung und ein unterstützendes Umfeld sind entscheidend für das persönliche Glücksempfinden. In einer Befragung von 1.300 Kindern stellte Bucher fest, dass Kinder meist anpassungsfähig sind und herausfordernde Situationen oft erfolgreich bewältigen. Besonders ein positives Familienklima, Wertschätzung, eine gute Schulumgebung, Freizeit und Freundschaften fördern das Glücksgefühl (vgl. Berner, 2002, S. 633ff.). Diese Ergebnisse wurden 2013 durch das Marktforschungsinstitut «iconkinds & youth international research» bestätigt. Bei einer Befragung von 1.000 Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren in Deutschland zeigte sich, dass für die Mehrheit der Kinder die Familie an erster Stelle des Glücksindex steht, gefolgt von Freundschaften. Dabei gab es Unterschiede im Freizeitverhalten von Jungen und Mädchen: Jungs bevorzugen sportliche Aktivitäten, während Mädchen tendenziell Zeit mit ihren Haustieren verbringen (jugendhilfeportal, 2021).

Vor diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, was Kinder in der Schweizer Schule (Zyklus 2) heute glücklich macht, ob sich im Vergleich zur Vergangenheit Veränderungen ergeben haben und inwiefern die Ergebnisse mit anderen, nicht-philosophischen Schulfächern verknüpft werden können.

3. Ausgangspunkt und Methodik

Unter dem Fachbereich NMG 11 im Lehrplan 21, «Grunderfahrungen und Normen erkunden und reflektieren», sollen die Kinder in den Zyklen 1 und 2 zum philosophischen Denken angeregt werden (Lehrplan 21, 2016). Zu den spezifischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Zyklus 2 gehört es, bei philosophischen Fragen verschiedene Perspektiven einzunehmen und eine eigene Meinung zu bilden (ebd.).

Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 soll anhand des Lehrmittels «Weitblick» in einer Unterrichtseinheit der philosophischen Frage nachgegangen werden, was Kinder glücklich macht (vgl. Weitblick). Die sokratische Methode, auch als Fragekunst oder Mäeutik bekannt, hat bis heute Bedeutung in der Philosophiedidaktik. Im fragend-entwickelnden Unterrichtsverlauf sollen die Schülerinnen und Schüler zum Denken angeregt werden, sodass sie eigene Gedanken entwickeln. Leonard Nelson brachte diesen sokratischen Ansatz zurück in die Schulen und begründete die Neosokratik. Gemäß diesem didaktischen Ansatz muss die Erziehung das Gute in den Kindern fördern und einen blinden Autoritätsglauben verhindern. In der Schule soll ein vertrauensvolles Umfeld geschaffen werden, in dem die Kinder nicht nur Wissen aus Büchern lernen, sondern von ihrer Lebenswelt ausgehen und durch die neosokratische Methode eigene Denkprozesse anstossen.

Hierbei stehen die Kinder im Zentrum als Hauptakteure. Die Lehrperson agiert unterstützend im Hintergrund und stellt ausschliesslich Gegenfragen, um die Gedankengänge der Kinder zu schärfen und weiterzuentwickeln. Die mäeutische Vorgehensweise der Lehrperson verhindert eine Belehrung von aussen und lenkt den Fokus auf wesentliche Punkte (vgl. Teubler, 2019, S. 32ff.). Basierend auf diesem theoretischen Rahmen sollte nun eine Unterrichtseinheit zum Thema Glück erstellt werden, deren Ergebnisse anschliessend im Rahmen eines qualitativen Forschungsansatzes analysiert werden.

Methodik

Der Unterricht wurde so gestaltet, dass die Kinder im Zyklus 2 zu Beginn der Stunde mit dem Lied «Was ist Glück?» der Band «Die 3. Generation» eingeführt wurden. Zunächst sollten die Kinder den Liedtext durchlesen und anschliessend gemeinsam das Lied anhören. In diesem Lied wird das Thema Glück angesprochen, jedoch ohne konkrete Antworten auf die persönliche Bedeutung von Glück zu geben, wie im Refrain deutlich wird: «Was ist Glück? Du kannst dir die Antwort selber geben.» Danach diskutierten die Kinder in Partnerarbeit darüber, was sie in ihrem Leben glücklich macht. Sie hatten zudem die Möglichkeit, während der Diskussion Schlüsselbegriffe an der Tafel zu visualisieren. Im Anschluss fand eine Plenumsdiskussion statt, in der die Kinder gemeinsam über das Thema Glück sprachen. Die Lehrperson nahm dabei eine passive Rolle ein und stellte lediglich Verständnisfragen, um die Gedanken der Kinder zu vertiefen. Anschliessend sollten die Kinder auf einem Frageblatt fünf Stichworte festhalten, die ihr persönliches Glück beschreiben. Schliesslich mussten sie in einem Fliesstext schriftlich festhalten, was sie glücklich macht, warum dies so ist und mit einem konkreten Beispiel aus ihrem Alltag verdeutlichen.

Die gesammelten Daten, die die Kinder während des Unterrichts schriftlich festhielten, wurden mit der Methode der Grounded Theory nach Glaser und Strauss ausgewertet (vgl. Hildenbrand, 2015, S. 32f.). Hierbei konnten die Daten von 36 Probanden einer deutschsprachigen Primarschule herangezogen werden. Unter den 36 Kindern befanden sich 19 Mädchen und 17 Jungen. Die am Unterricht teilnehmenden Kinder waren zum Zeitpunkt der Durchführung zwischen 11 und 13 Jahre alt. In der Klasse waren insgesamt 12 Nationalitäten vertreten, wobei Kinder mit Schweizer Nationalität mit rund 60 Prozent die Mehrheit bildeten, gefolgt von Staatsangehörigen aus dem Kosovo (8 Prozent) und Portugal (8 Prozent).

4. Resultate

Nach der Auswertung der verschriftlichten Texte über das Thema Glück sollen hier vier Kategorien präsentiert werden, die für die Kinder in Bezug auf ihr Glücksempfinden besondere Bedeutung erlangten.

Familie

Die Analyse zeigt, dass die Familie für etwa 95 Prozent der 36 Kinder eine zentrale Rolle für ihr Glück spielt, ohne dass es signifikante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt. Ein Kind äusserte beispielsweise: «Meine Familie macht mich glücklich, weil sie mich bei meiner Krankheit unterstützt» (Kind, 12 Jahre). Die Familie hat für die Kinder zweifellos eine wichtige Bedeutung und trägt zu einem sicheren Lebensumfeld bei. Obwohl die Familienstruktur heute einem Wandel unterworfen ist und neben der traditionellen Familie alternative Modelle entstehen, bleibt die Familie—auch in veränderter Form—eine wichtige Stütze für das kindliche Wohlbefinden (vgl. Horlacher, 2015, S. 139). Psychologische Studien belegen, dass das individuelle Wohlbefinden stark von sozialen Beziehungen abhängt, die zu den Schlüsselfaktoren für ein glückliches Leben zählen (vgl. Hayes, 2018, S. 39).

Freunde

Freundschaften stellen für insgesamt 64 Prozent der Kinder einen wichtigen Faktor für das Glück dar. Rund 68 Prozent der Mädchen sind der Meinung, dass Freundschaften für ein glückliches Leben entscheidend sind, während 59 Prozent der Jungen dies betonen. In diesem Zusammenhang wird die Familie manchmal direkt mit Freundschaften in Verbindung gebracht, wie die folgenden Zitate zeigen: «Wenn ich Hilfe brauche, ist meine Familie da. Wenn ich Hilfe bei den Hausaufgaben brauche, sind meine Freunde da» (Kind, 11 Jahre) und «Es macht mich glücklich, weil ich ohne meine Familie nicht leben würde und mit Freunden spielen kann» (Kind, 12 Jahre). Freundschaften sind für die psychosoziale Entwicklung der Kinder von grosser Bedeutung. Zwischen dem siebten und zwölften Lebensjahr bieten sie Raum für die Entwicklung von Toleranz und die Fähigkeit, unterschiedliche Ansichten zu akzeptieren sowie Kompromisse einzugehen. In diesem Alter entstehen Vertrauensverhältnisse unter den Peer-Groups, und es ist wichtig, Geheimnisse einem guten Freund anvertrauen zu können. Diese Herausbildung von Sozialkompetenz hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Willich, 2014, S. 310).

Sport

39 Prozent der Probanden beschrieben in ihren Texten, dass Sport zu ihrem Glück beiträgt. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 47 Prozent der Jungen erwähnten Sport, während dies nur für 32 Prozent der Mädchen zutraf. Sportliche Aktivitäten scheinen das Freiheitsgefühl zu fördern, wie aus einigen Texten hervorgeht. So sagt ein Kind: «Mich macht Geräteturnen glücklich, weil ich dann machen kann, was ich will, und ich mich dabei frei fühle» (Kind, 11 Jahre). Ein anderes Kind äußert: «Wenn ich Fussball spiele und ein Tor schiesse, ist das nicht einfach ein Tor, sondern Freiheit» (Kind, 11 Jahre). Der Grund, warum Jungen tendenziell eher sportlichen Aktivitäten nachgehen, könnte in der motorischen Entwicklung im Kindesalter liegen. Jungen haben in der Regel bei grobmotorischen Fähigkeiten einen Vorteil, während Mädchen oft über bessere feinmotorische Fähigkeiten verfügen (vgl. Tüngler, 2014, S. 138).

Haustiere

27 Prozent der Probanden gaben an, dass Haustiere eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. Hierbei zeigen sich markante Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 47 Prozent der Mädchen erachten Haustiere als bedeutend, während nur 6 Prozent der Jungen einen relevanten Einfluss von Haustieren angeben. «Meine Hündin macht mich glücklich, weil sie süss ist und ich mit ihr Tricks üben kann» (Kind, 11 Jahre). Internationale Forschungen belegen, dass Haustiere emotional positiv auf Kinder wirken. Kinder können enge Bindungen und Vertrauensverhältnisse zu ihren Tieren aufbauen. Besonders Primarschulkinder finden in ihren Haustieren zuverlässige Spielpartner und lernen durch den fürsorglichen Umgang Verantwortung zu übernehmen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Kontakt zu Haustieren die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder fördert und sich positiv auf deren Lebensqualität auswirkt (IEMT Schweiz, 2003).

Weitere Erkenntnisse

Für rund ein Viertel der teilnehmenden Kinder spielt der Besitz von Geld und materiellen Werten eine Rolle für ihr Glück. Hierbei zeigt sich eine ausgewogene Verteilung: 24 Prozent der Jungen und 21 Prozent der Mädchen sehen materielle Werte als bedeutsam an. Interessant ist auch, dass für etwa 5 Prozent der Mädchen der Glaube an Gott für ihr Wohlbefinden relevant ist, während bei den Jungen niemand diese Perspektive äusserte. Daraus lässt sich schliessen, dass das Thema Gott für die Kinder kaum eine Rolle spielen müsste.

5. Das Philosophieren im Kontext schulischer Interdisziplinarität

Wie wir gesehen haben, kann das Philosophieren Orientierung im Leben bieten und den Kindern helfen, sich selbst sowie ihre Umwelt besser kennenzulernen (vgl. Humbert, 2023, S. 19). Die im Unterricht festgehaltenen Gedanken bestätigen die Forschungsergebnisse aus den Jahren 2002 und 2013, wonach Familie, Freundschaft, Freizeitaktivitäten wie Sport und die Zeit mit Haustieren für das Glück der Kinder von besonderer Bedeutung sind. Immaterielle Werte wie Geld und Besitz scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen, jedoch mit einem deutlichen Abstand zu den zuvor genannten Aspekten.

Nach dem Austausch zwischen den Schülern kann in der Pädagogik ein sinnstiftendes Kommunizieren für den weiteren Unterrichtsverlauf entwickelt werden. Sowohl die Kinder als auch die Lehrperson erkennen, welche Dinge für die Kinder im Leben wichtig sind. Hilbert Meyer geht davon aus, dass bei diesem sinnstiftenden Kommunizieren die Kinder motiviert sind, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen, Interesse zeigen, an ihr Vorwissen anknüpfen und den Lernprozess kritisch reflektieren (vgl. Meyer, 2004, S. 67f.). Im Kontext der Schule sollte überlegt werden, wie die im ERG-Unterricht erarbeiteten Interessensgebiete mit den Themen im NMG-Katalog des Zyklus 2 verknüpft werden können.

Im Lehrplan 21 bietet sich im Kapitel NMG 7.1 die Thematik der Familie an, insbesondere Punkt 1, wo es heisst: «Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Lebensweisen beschreiben und wissen, was Menschen, ihre Herkunft und Zugehörigkeit bedeuten» (Lehrplan 21, 2016). Auch Punkt 2 könnte auf das Thema Familie eingehen: «Die Schülerinnen und Schüler können Vorstellungen zu Lebensweisen von Menschen in fernen Gebieten der Erde beschreiben, vergleichen und entwickeln» (Lehrplan 21, 2016).

Für den Bereich Freundschaft bietet der Lehrplan 21 unter NMG 10.2 folgende Kompetenzbereiche an: «Die Schülerinnen und Schüler können Freundschaften auch in Konfliktsituationen und bei gegenläufigen Interessen gestalten» (Lehrplan 21, 2016) und «können Qualitäten von Freundschaft und Liebe beschreiben (z.B. Zuneigung, Vertrauen, Gleichberechtigung)» (Lehrplan 21, 2016).

Im Themenbereich Sport gibt der Lehrplan 21 im NMG 1.4 folgende Anregungen: «Die Schülerinnen und Schüler können Reaktionen im Körper aufgrund von Bau und Funktion einzelner Organe erkennen und Folgerungen ableiten (z.B. schwitzen, erröten, Schutz gegen Sonnenbrand)» (Lehrplan 21, 2016). Darüber hinaus werden weitere Themen angesprochen, wie die Auseinandersetzung mit der Funktion des menschlichen Körpers.

Bezüglich der Thematik Haustiere verweist der Lehrplan 21 im NMG 2.1 auf die Möglichkeit, sich mit Tieren und Pflanzen auseinanderzusetzen. Hier bietet sich die Beschäftigung mit der Tierwelt an, die gut mit den Erfahrungen der Kinder mit Haustieren korreliert werden kann.

6. Fazit

Durch das Philosophieren mit den Kindern wurde deutlich, dass es sich dabei nicht nur um theoretische Belange handelt, sondern dass Nachdenken eine praktische Tätigkeit ist, in der die Kinder aktiv werden (vgl. Bruell, 2019, S. 179). Die Auswertungen dieser Studie lassen den Schluss zu, dass sich die Glücksfaktoren der Kinder in den letzten 20 Jahren nicht verändert haben (Jugendportal, 2021; IEMT Schweiz, 2003). Heute wie damals nehmen Familie, Freundschaft und aktive Freizeitgestaltung, sei es im Sport oder in der Pflege von Haustieren, einen zentralen Platz im Glücksempfinden der Kinder ein. Ein vertieftes Nachdenken über Lebensfragen kann eine positive Grundhaltung im Leben fördern und dazu beitragen, die Umwelt bewusster wahrzunehmen (vgl. Humbert, 2023, S. 19). Der Lehrplan 21 bietet darüber hinaus Möglichkeiten, über das Philosophieren hinaus den Blick auf interdisziplinäres Denken zu öffnen (Lehrplan 21, 2016).

Literatur

Berner, E. (2002). Anton A. Bucher: Was Kinder glücklich macht. Historische, psychologische und empirische Annäherungen an Kindheitsglück. Kindheiten, Bd. 22. (Rezension). In Zeitschrift für Pädagogik 48 (S. 633-636). Weinheim/München: Juventa

Bruell, C. (2019). Philosophieren mit Kindern. In J. Drerup & G. Schweiger (Hrsg.). Handbuch. Philosophie der Kindheit (S. 179-184). Berlin: J.B. Metzler.

Hayes, M. (2018). Atlas of Happiness. 50 Glücksgeheimnisse aus aller Welt (aus dem Englischen von Karin Weidlich). München: Knesebeck.

Hildenbrand, B. (2015). Anselm Strauss. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). Qualitative Forschung. Ein Handbuch (11. Auflage), (S. 32-42). Leck. ro.

Horlacher, R. (2015). Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft bei Johann Heinrich Pestalozzi. In M. Hofmann, L. Boser, A. Bütikofer & E. Wannack (Hrsg.). Lehrbuch Pädagogik. Eine Einführung in grundlegende Themenfelder (S. 113-130). Bern. Hep Verlag.

Humbert, D. (2023). Lebensfragen. Philosophische Gespräche. Basel: Schwabe Verlag.

IEMT Schweiz (2003). Institut für interdisziplinäre Forschung der Mensch-Tier Beziehung. Von der Bedeutung des Kontakts mit Tieren für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern. Ausgabe 1. Abrufbar unter: https://iemt.ch/wpcontent/uploads/2021/02/d_weissbuch_1_2003_deutsch.pdf (3. September 2023).

Jugendhilfeportal (2021). Studie. Was Kinder glücklich macht. Abrufbar unter: https://jugendhilfeportal.de/artikel/studie-was-kinder-gluecklich-macht

Lehrplan 21 (2016). Abrufbar unter: https://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|1

Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen.

Teubler, L. (2019). Philosophische Gespräch in Schulräumen. Philosophieren im Zeichen des Hermes. Wiesbaden: Springer.

Thomas, Ph. (2021). Bildungsphilosophie für den Unterricht. Kompetente Antworten auf grosse Schülerfragen. Tübingen: utb.

Tüngler, A. (2014). Entwicklung des Körpers und der Motorik. In H. Kasten (Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte (S. 80-148). Haan-Gruiten: EuropaLehrmittel.

Weischedel, W. (2016). Die philosophische Hintertreppe. Die grossen Philosophen im Alltag und Denken (43. Auflage). München: dtv.

Weitblick (2021). Weitblick. Das Leben gestalten. Bern: Schulverlag.

Willich, M. (2014). Die sozial-kognitive Entwicklung. In H. Kasten (Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte (S. 266-326). Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.